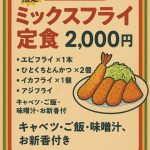

元整備士が語る「燃焼」と「とんかつ」

〜CO₂とどう付き合うか〜

車のエンジンと厨房のコンロ

車のエンジンはガソリンを燃やして走り、厨房のコンロやフライヤーはガスや電気を使って食材を揚げます。

どちらも共通しているのは、燃料が酸素と反応して:

燃料 + O₂ → CO₂ + H₂O + エネルギー

を生み出すこと。炭素と水素が酸素と出会えば、必ず二酸化炭素と水が生まれる。これは自然のルールなんです。

触媒と換気扇

車の世界には触媒があって、一酸化炭素や窒素酸化物をきれいにします。お店の厨房には換気扇があって、煙やガスを外に逃がします。

ただし、どちらもCO₂を消すことはできないんです。触媒はCOをCO₂に変える仕組みですし、換気扇は排出するだけ。つまり「CO₂は最後まで残る」んですね。

CO₂は悪者?それとも自然の一部?

世の中では「CO₂削減」がよく言われます。でも考えてみれば、人もご飯を食べて呼吸をすれば CO₂と水を出して生きている。燃焼も代謝も同じ原理で、「ゼロにすること」はできません。

だからこそ大切なのは、

・無駄なエネルギーを使わない

・出てしまったCO₂をどう循環させるか

・自然の力に任せる部分を増やすこと

元整備士の私が厨房でとんかつを揚げながら思うのは、「CO₂の排出を完全に抑えることは不可能」ということです。

だからこそ、自然の維持管理を大切にすることが必要です。海を育む森や山、森林を人の手で守り、育てていく。それが結局、CO₂と上手につきあい、未来の子どもたちにきれいな環境を残す道だと思います。

今日も厨房の炎と油の音を聞きながら、「とんかつを揚げることも、自然を守ることにつながっている」と感じています